أجرى الحوار:

سامر الياس سعيد

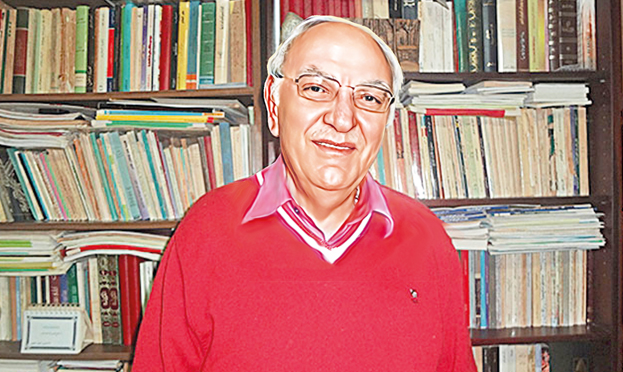

الحوار مع قامة ادبية ولغوية مثل شخصية الكاتب والاديب واللغوي ميخائيل ممو حديث ذو شجون فحينما وفر لي الاديب اكد مراد فرصة التواصل مع ممو لم اوفر الوقت في ان ادعو محدثي للقاء واسع الافاق والفكر مستندا على ماقدمه الاديب ميخائيل ممو من جهود هامة في مجال الكتابة فيما يختص باللغة والفنون الأدبية الأخرى، إلى جانب انشطته المهمة في اروقة المؤسسات والأندية الثقافية منذ أن كان في الوطن حتى مغادرته له منتصف سبيعينيات القرن المنصرم، ليبرز في المهجر بأنشطة عدّة وفعاليات هامة، لذلك بدت إجاباته على اسئلتي بمثابة فرصة لارواء عطش بساتين الثقافة بالتجارب الحافلة التي أحتوتها سيرة ممو في العقود الماضية.. ننصت في السطور التالية لرؤى وافكار الاديب ميخائيل ممو اتّجاه ما اكتسبته حقول الأدب من ثمار الكاتب المغترب.

- كيف ترى الكتابة باللغة الام وهل هنالك فارق بين ان تكتب بلغتك او بلغة اخرى؟

الكتابة باللغة الأم يحتمها دافع الوجود القومي ومشاعر الانتماء الدافعة لتجسيد ما يتحسس به الانسان، وهذه ظاهرة مألوفة لا يمكن التغاضي عنها. وعادة ما تحتمها عناصر التعلم والتثقيف الذاتي ومحيط التعايش الاجتماعي والعائلي، وعلى وفق خاص ومتميز اللغة التي انعتها بالآشورية/ السريانية، بالرغم من تعلمنا لها بجهود شخصية في أوقاتنا المتاحة لنا. أما اليوم فهي في عالم آخر من خلال ما توفر لها من المدارس والطلبة والمناهج الدراسية الأديبة والعلمية ومراحل التألق الجامعي بدراسات التخصص من خلال شهادات الماجستير والدكتوراه سواءً في الوطن الأم أو جامعات حول العالم.

أما سؤالك الفرعي عن الفارق بين أن اكتب بلغتي أو بلغة أخرى. ما يتعلق الأمر بهذين الشقين أود الإشارة بأن اللغة الأم لها موقعها ومكانتها لبني شعبنا بكافة مذاهبه الانتمائية، كونها محصورة بين جدرانهم، لقلة المتمكنين منها. وهذه معضلة كبيرة ومحيرة بحاجة لحل جوانبها السلبية المألوفة في واقع منتدياتنا واعلامنا بكافة فروعه. وهذه المعضلة يعاني منها الكثيرون، وعلى الأخص في ديار الشتات، وأكبر دليل على ذلك نسبة متعلمي اللغة الأم تنحصر بين جيل الكبار في العمر، وقلة من الشباب، طالما الغالبية منهم وبدرجات كبيرة يفضلون لغة البلد الذي يعيشون فيه. والنقطة الأهم تنحصر في عملية التغافل عن اللغة الأم وعدم الوعي الكافي وذلك باعتماد اللغة الأجنبية في اجتماعات منتدياتهم. وهذا ما أثبته الكونفيشن في أمريكا وحتى البلدان الاوربية حيث انحصرت فيها المحاضرات والمناقشات بلغات البلد والتغافل عن الترجمة المباشرة لمجموعة اللاجئين الوافدين حديثاً الى تلك البلدان.

أما عن الشق الثاني أن أكتب بلغة أخرى فهذه مسألة مغايرة، كونها لغة التعليم الأساسي في نشأتي ودراستي على مدى طويل من حياتنا التعليمية والمجتمعية في التعامل اليومي. وأكبر دليل تعلقنا باللغة العربية. شئنا أم أبينا، ومن المجدي حقاً أن يكون الفرد مزدوج اللغة كما يتضح لنا في ادبائنا من أيران بإصداراتهم الثنائية وفي العراق أيضاً، وبعض الدول المستثناة كأستراليا نوعاً ما. اما احادي اللغة تتوقف الفكرة على من تهيأ وتطبع بلغة ثقافته مثلما تمثل الأمر في ابداعات سركون بولص على سبيل المثال بالرغم من انه يكتب بالإنكليزية ايضاً، والمرحوم ماتييف لكتابته بالروسية رغم تحدثه بالعربية والإنكليزية، وهناك العديد من أمثالهما، طالما هي لغة التعلم والثقافة الجذرية.

فيما إذا توغلنا في جذور اللغة الأم التي أعني بها الآشورية ـ البابلية ومشتقاتها وربما تفرعاتها المتمثلة بفرعيها الشرقي والغربي كالآرامية والسريانية والتسميات المستحدثة، أدت مهامها المستوجبة بعد سقوط الإمبراطورية الآشورية واعتناق المسيحية بشكل مكثف من خلال التواجد الكنسي والانشقاقات التي فرضت سلطانها وفرقت بين أبناء الشعب الواحد ألى مذاهب ومجموعات من الأرومة الاصيلة.

- هل استطاعت ا للغة السريانية في التعبير عما عاناه المسيحيون وهل افصحت عن مكنونات ما تعرضوا له من نكبات ومحن؟

نعم إن الوثائق التاريخية أكبر شاهد على ما نوهنا عنه بدلالة ما ورثناه عن آبائنا الأوائل بما دونه من نظم بلغت الآلاف ومنها على سبيل المثال لا الحصر موقف الملفان مار أفرام من قصائد برديصان وابنه ارمونيس بمناهضة بدعهما، وبإنشائه للأغاني التقوية وأفحم برديصان بها بالحجة. ناهيك عن المشاحنات اللاهوتية في المجامع الكنسية والتاريخ الفكري اللاهوتي لا يخلو قديماً وحديثاً مما عانوه رواد الفكر التنويري من معاناة وصراعات تلك الفترات التي تم تجسيدها في مخلفاتهم والتهمتها الأيادي الخفية والإضطهادات بكوارثها المتوالية بما اتضح لدى القدامى والمتأخرين بما تكبدوا في سبيل ذلك من مشقات آلمتهم وجعلتهم من ضحايا الفكر المذهبي. وهنا لا يغرب عن بالنا مآسي ضحايا وشهداء الاضطهاد الأربعيني (339 ـ 379) على يد الملك شابور ضد الرومان، إلى جانب ذلك بهدم الكنائس وحرق الكتب واجبارهم على تغيير التزامهم المذهبي. ولا يتوارى عن معرفتنا بما قرأناه وأكدوه من قبلنا دور الحركات التبشيرية المتفاوتة لمصالحهم الذاتية لبلدانهم في مناطق متقاربة من بلاد ما بين النهرين أكثر من قرنين من الزمن، كما حصل في تراث القوش ومناطق أخرى من أرض شمال الرافدين وتم توثيق تلك الاحداث لأجيال المستقبل.

إنّ الاحداث الأكثر شناعة في التاريخ المعاصر ما ولدته يراعات الشعراء والادباء عن العديد من الأحداث المجحفة ومنها مآسي الدواعش وتوابعهم والاختطافات والانتهاكات المباشرة بالتهديد والوعيد كمدخل لهجرة المسيحيين من أرض نشأتهم وترعرعهم رغم أحقيتهم فيها كونها تمتد لجذورهم التاريخية الأصيلة. ويمكننا تحديد ما أشرنا اليه باستمرارية ذات الأحداث بين الكنائس وانتشار العدوى سياسياً بين أحزابنا المستحدثة، وتوسع آفاقها في الإشكالات اللغوية التسموية. فكيف بنا أن نوحد كلمتنا ونحن لا زلنا ندور في ذات الدائرة الفارغة وبالأحرى الخاوية؟!

تعيش في المهجر بما يقارب النصف قرن كيف هي السبل في التواصل مع ابناء الوطن الام وماهي المعالجات برايك في سبيل اطلاق دار نشر عابرة للمسافات من اجل نشر ادبنا ولغتنا؟

الواقع الاجتماعي والانتماء الوطني والاحساس بالشعور القومي عادة ما تفرض عليك بأن لا تتخلى عن مفاهيم الروابط التي تقربك من أبناء جلدتك، وعلى وجه التخصيص أبناء الارومة الواحدة. وبما ان اللغة المشتركة هي العامل الرئيسي والعنصر المُحفز لتلك الانطلاقة، فلا محالة من مد يد العون لبعضنا، ومثلما يقول المثل الشائع لدينا بأنه “كل غريب للغريب نسيب”. وبما أن اللغة ليست نظاماً تواصلياً شفهياً فقط، كقدم الجنس البشري، وانما تطورها حتم لعملية التعبير أن تتخذ طابع التدوين من أجل التواصل على ضوء القوانين والأنظمة المستحدثة بمرور الزمن.

وعن تساؤلك بالمعالجات عن سبل إطلاق دار نشر عابرة للمسافات من أجل أدبنا ولغتنا. فكرة في غاية الأهمية، ولكن عادة ما نطرح الأفكار، وندعها تتخثر في صحن من الذكريات لحين التعفن.

أما عن رأيي وفق سؤالك: أكيد نعاني كثيراً من هذه العملية التي نفتقرها في كافة انحاء تواجد أبناء شعبنا من المهتمين بالفكر الأدبي. وننادي بها دوماً. دون حراك، ودون أي جدوى. لذا أرى بأنه يستوجب أن تتولى إحدى المؤسسات شبه الرسمية التعاون ما بين الوطن الأم ومؤسسة ما في دول الشتات أو العكس ليتم التفاهم على اتفاق مقنع للطرفين وخدمة من هم بحاجة لتلك الدار. ومن إيجابيتها المحتمة نشر آدابنا اللغوية وتشجيع ادبائنا على إصدار ونشر نتاجاتهم، بغية التواصل مع المؤسسات الرسمية والمكتبات العامة من أجل التسويق ودعم المكتبات الجامعية. وأود الإشارة هنا عن مسألة في غاية الأهمية في السويد، حيث تخصص مكتبات المحافظات الرئيسية ميزانيات سنوية لشراء الكتب الأجنبية ومنها بالأشورية/السريانية، وعلى أثر معدل إحصاءات الاستعارات السنوية تكون الموازنة، وبما ان نسبة لغتنا بتسمياتها المتفاوتة هي دون المستوى المُستعار، فيتم تحويل ما خصص للغتنا الى لغة أخرى كالعربية مثلاً. والأسباب واضحة للعيان. فمن السبب في ذلك؟! السنا نحن من أبناء ذلك الشعب الناطق بها؟! الجواب حتماً بالإيجاب. إذن يكون استنتاجنا بما معناه بأنه نحن أعداء أنفسنا وأعداء لغتنا.

- لك بصمات في عدد من مؤسسات واندية قومية مسيحية خصوصا خلال تواجدك في الوطن هل وظفت مثل تلك البصمات في المهجر وماهي المعوقات في سبيل مد التواصل مع اندية المهجر والوطن في سبيل التلاقح الفكري والثقافي؟

فيما يتعلق بالبصمات التي تصفها في عدد من المنتديات في الوطن الأم.. كيف تريدني أن أتناسى معايشاتي، وسؤالكم هو المنبه لتلك الفترة النشاطية منذ المرحلة الثانوية، فالجامعية ومن ثم المؤسساتية التي حضنتنا وبالتالي رعيناها، ومنها كي لا يطيل الحديث النادي الثقافي الآثوري ومجلته المثقف الآثوري حيث توليت سكرتارية التحرير إلى يوم هجرتي في العام 1977، المجتمع الآثوري في الدورة، اتحاد الأدباء والكتاب، الصحف والمجلات ومنها اشرافي على تحرير الصفحة الجامعية بجريدة الجنوب البصرية وكتاباتنا في الصفحة الآشورية بجريدة التآخي، واكثر من عشر صحف عراقية، إضافة للحقل الإعلامي المتمثل بالإذاعة والتلفزيون الذي انطلق بالإسم الآثوري في البدء ومن ثم تحويله للسرياني لأسباب خاصة من جراء الاعتراضات، علماً بأنه كنت اقدم برنامجي التلفزيوني بمقولة “ لخا ايله برس خزوا دبغداد بليشانا اتورايا” أي هنا تلفزيون بغداد باللغة الآثورية. ولنا في هذه المنتديات صولات وجولات منذ منتصف الستينات ومطلع السبعينات بما ألفناه من لقاءات الأدباء والشعراء والمهرجانات من جيل القدامى رحمهم الله كالشماس كيوركيس دأشيتا، الشماس منصور روئيل، رابي بنيامين كندلو، رابي آشور قليتا، رابي أبرم سابور غان، الراحل بنيامين حداد والأب شليمون حزقيال وسعيد شامايا وغيرهم ممن استقينا من معينهم، إلى جانب الحركة الشبابية المتجسدة برواد النادي الثقافي واتحاد الادباء من أمثال: المرحوم زيا نمرود والمرحوم أوراهم يلدا والأب شموئيل جبرائيل ويوسف نمرود كانون، يؤارش هيدو وعوديشو ملكو والمرحوم يؤارش متي وغيرهم. ناهيك عن النشاطات الثقافية العامة.

وما يتسع لي القول هنا، بأن معظم من ذكرناهم وأغلبهم ودعوا الوطن الأم واحتضنوا ديار الشتات ليواصلوا اهتماماتهم الأدبية والفكرية في الجمعيات والاذاعات والمؤتمرات. وأستطيع هنا أن أجزم بأن معظم من ذكرناهم لا زالوا على ما كانوا عليه من الأحياء ومن سبقوهم الى مثواهم الأخير، وكأن الفكر الأدبي كجرعة الماء بالنسبة لهم. وذات الشئ حظيت به في السويد بعد دراستي اللغة السويدية والتحصيل الجامعي في مجال التربية وعلم النفس وثقافة الطفل والشباب. ومنذ السنوات الأولى من خلال تولي رئاسة أول ناد اجتماعي وثقافي في السويد الذي كان قد تأسس في نهاية الستينات من قبل أول مجموعة اشورية مهاجرة من لبنان، ومن ثم عملي في اتحاد الأندية الآشورية في هيئته الإدارية والعمل من خلال مجلة “حويودو” أي الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد في القسم الآشوري والعربي، حيث كانت تصدر بخمس لغات، وبتواصلنا مع الوطن تم طباعتها واصدارها بصفة النسخة الوطنية لعدة أعوام. ومن ثم توليت رئاسة التحرير لمدة ثلاث سنوات. ولكي يتم التلاقح الفكري والثقافي تأسيس اتحاد الادباء والكتاب العراقيين كفرع لاتحاد ادباء العراق. وبمرور الزمن توسع دائرة التلاقح بعضويتي في اتحاد مؤلفي المناهج في السويد، مضيفاً لذلك ممارستي مهنة التدريس لأكثر من 35 سنة باللغة الآشورية والعربية رسمياً ودعم اللاجئين الوافدين باللغة السويدية في المدارس السويدية وأحد المعاهد أيضاً. ناهيك عن سبع سنوات تعليم العربية في العراق. ولتحقيق مهام التلاقح تم انتخابي معلم السنة كأجنبي من قبل اللجنة الخاصة بوزارة التربية وذلك بتاريخ 21 ـ 2 ـ 2008 بمناسبة يوم اللغة العالمي وبالساعة الذهبية فيما بعد على أثر الخدمات التعليمية والتربوية. آملاً أن أكون قد وفيت بسؤالك رغم سعة تفاصيل مجالاته التي تم حصرها فيما اقتضبنا بعرضه.

لك تواصل مع ادباء وكتاب يكتبون ابداعهم بالسريانية خصوصا ممن هم في الوطن كيف تجد نتاجاتهم وكيف توصف حركة النشر التي تشهدها عدد من مناطق تواجد شعبنا في الوطن؟

-عملية التواصل بين ادباء وكتاب أبناء شعبنا هي بمثابة السلسلة المترابطة والمتقاربة حلقاتها مع بعضها بانتظام، رغم انفراط بعض الحلقات أو الخرز أحياناً عن بعضها لأسباب يتقن فحواها من يكن خارج نطاق دائرة التواصل العملي. وفيما يتعلق الأمر بتواصلي مع ادبائنا هي حالة طبيعية وعلى وفق خاص ومتميز مع ادبائنا في الوطن أمثال بنيامين حداد ولطيف بولا وأكد مراد وادمون لاسو وهنري سركيس وغيرهم كونهم من النوادر في الإنتاج الأدبي بفروعه المتعددة، من حيث التأليف والنشر في المجلات والمؤلفات التي تردنا بطرق متفاوتة وكذلك من خلال تغطية صفحات القنوات الإعلامية المتعددة باللغة الأم والعربية. ومقابلتكم هذه أكبر دليل على ذلك.

أما حركة النشر بشكل عام، فهي متواترة بحكم القنوات الهزيلة التي يشرف على تمحيصها من يجهل أصول التشذيب والتهذيب صرفاً ونحواً، واختلاط الحابل بالنابل من حملة الأقلام وتعدد تلك القنوات كما نراها في المواقع الألكترونية وكأن الكتاب أضعاف أعداد القراء.

وفي الختام أشكر اهتمامكم على ما تفضلتم به من أسئلة وجيهة لجريدتكم الغراء، وحبذا إن كانت اسئلتكم قد تجاوزت المصطلح المتعارف عليه بعملية تكراره باللغة الأم، أو لغتنا، طالما لدينا ما أوضحته بتسمية اللغة الآشورية ـ السريانية وفق مفهومي الخاص وتفرعاتها المتعددة.